|

||

|

|

||

| Главная ≫ Инфотека ≫ Физика ≫ Эффект Доплера |

Эффект Доплера

Воспринимаемая частота волны зависит от относительной скорости ее источника.

Вам, наверняка, хоть раз в жизни доводилось стоять у дороги, по которой проносится машина со спецсигналом и включенной сиреной. Пока вой сирены приближается, его тон выше, затем, когда машина поравняется с вами, он понижается, и, наконец, когда машина начинает удаляться, он понижается еще, и получается знакомое: ййййииииээээЭААААОоооуууумммм — такой примерно звукоряд. Сами того, возможно, не сознавая, вы при этом наблюдаете фундаментальнейшее (и полезнейшее) свойство волн. Волны — вообще вещь странная. Представьте себе пустую бутылку, болтающуюся неподалеку от берега. Она гуляет вверх-вниз, к берегу не приближаясь, в то время как вода, казалось бы, волнами набегает на берег. Но нет — вода (и бутылка в ней) — остаются на месте, колеблясь лишь в плоскости, перпендикулярной поверхности водоема. Иными словами, движение среды, в которой распространяются волны, не соответствует движению самих волн. По крайней мере, футбольные болельщики хорошо это усвоили и научились использовать на практике: пуская «волну» по стадиону, они сами никуда не бегут, просто встают и садятся в свой черед, а «волна» (в Великобритании это явление принято называть «мексиканской волной») бежит вокруг трибун. Волны принято описывать их частотой (число волновых пиков в секунду в точке наблюдения) или длиной (расстояние между двумя соседними гребнями или впадинами). Эти две характеристики связаны между собой через скорость распространения волны в среде, поэтому, зная скорость распространения волны и одну из главных волновых характеристик, можно легко рассчитать другую. Как только волна пошла, скорость ее распространения определяется только свойствами среды, в которой она распространяется, — источник же волны никакой роли больше не играет. По поверхности воды, например, волны, возбудившись, далее распространяются лишь в силу взаимодействия сил давления, поверхностного натяжения и гравитации. Акустические же волны распространяются в воздухе (и иных звукопроводящих средах) в силу направленной передачи перепада давлений. И ни один из механизмов распространения волн не зависит от источника волны. Отсюда и эффект Доплера.

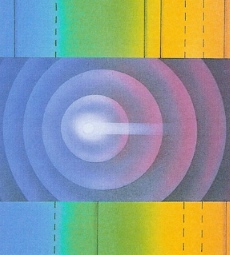

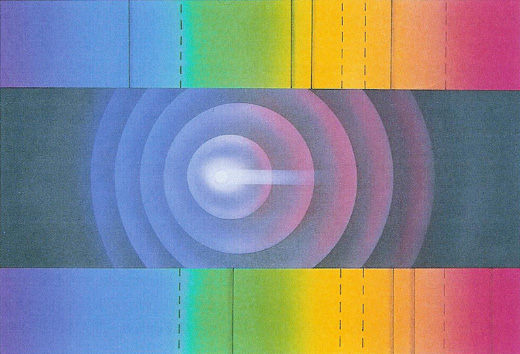

Давайте еще раз задумаемся над примером с воющей сиреной. Предположим для начала, что спецмашина стоит. Звук от сирены доходит до нас потому, что упругая мембрана внутри нее периодически воздействует на воздух, создавая в нем сжатия — области повышенного давления, — чередующиеся с разрежениями. Пики сжатия — «гребни» акустической волны — распространяются в среде (воздухе), пока не достигнут наших ушей и не воздействуют на барабанные перепонки, от которых поступит сигнал в наш головной мозг (именно так устроен слух). Частоту воспринимаемых нами звуковых колебаний мы по традиции называем тоном или высотой звука: например, частота колебаний 440 герц в секунду соответствует ноте «ля» первой октавы. Так вот, пока спецмашина стоит, мы так и будем слышать неизмененный тон ее сигнала. Но как только спецмашина тронется с места в вашу сторону, добавится новый эффект. За время с момента испускания одного пика волны до следующего машина проедет некоторое расстояние по направлению к вам. Из-за этого источник каждого следующего пика волны будет ближе. В результате волны будут достигать ваших ушей чаще, чем это было, пока машина стояла неподвижно, и высота звука, который вы воспринимаете, увеличится. И, наоборот, если спецмашина тронется в обратном направлении, пики акустических волн будут достигать ваших ушей реже, и воспринимаемая частота звука понизится. Вот и объяснение тому, почему при проезде машины со спецсигналами мимо вас тон сирены понижается. Мы рассмотрели эффект Доплера применительно к звуковым волнам, но он в равной мере относится и к любым другим. Если источник видимого света приближается к нам, длина видимой нами волны укорачивается, и мы наблюдаем так называемое фиолетовое смещение (из всех видимых цветов гаммы светового спектра фиолетовому соответствуют самые короткие длины волн). Если же источник удаляется, происходит кажущееся смещение в сторону красной части спектра (удлинение волн). Этот эффект назван в честь Кристиана Иоганна Доплера, впервые предсказавшего его теоретически. Эффект Доплера меня на всю жизнь заинтересовал благодаря тому, как именно он был впервые проверен экспериментально. Голландский ученый Кристиан Баллот (Christian Buys Ballot, 1817–1870) посадил духовой оркестр в открытый железнодорожный вагон, а на платформе собрал группу музыкантов с абсолютным слухом. (Идеальным слухом называется умение, выслушав ноту, точно назвать её.). Всякий раз, когда состав с музыкальным вагоном проезжал мимо платформы, духовой оркестр тянул какую-либо ноту, а наблюдатели (слушатели) записывали слышащуюся им нотную партитуру. Как и ожидалось, кажущаяся высота звука оказалась в прямой зависимости от скорости поезда, что, собственно, и предсказывалось законом Доплера. Эффект Доплера находит широкое применение и в науке, и в быту. Во всем мире он используется в полицейских радарах, позволяющих отлавливать и штрафовать нарушителей правил дорожного движения, превышающих скорость. Пистолет-радар излучает радиоволновой сигнал (обычно в диапазоне УКВ или СВЧ), который отражается от металлического кузова вашей машины. Обратно на радар сигнал поступает уже с доплеровским смещением частоты, величина которого зависит от скорости машины. Сопоставляя частоты исходящего и входящего сигнала, прибор автоматически вычисляет скорость вашей машины и выводит ее на экран. Несколько более эзотерическое применение эффект Доплера нашел в астрофизике: в частности, Эдвин Хаббл, впервые измеряя расстояния до ближайших галактик на новейшем телескопе, одновременно обнаружил в спектре их атомного излучения красное доплеровское смещение, из чего был сделан вывод, что галактики удаляются от нас (см. Закон Хаббла). По сути, это был столь же однозначный вывод, как если бы вы, закрыв глаза, вдруг услышали, что тон звука двигателя машины знакомой вам модели оказался ниже, чем нужно, и сделали вывод, что машина от вас удаляется. Когда же Хаббл обнаружил к тому же, что чем дальше галактика, тем сильнее красное смещение (и тем быстрее она от нас улетает), оно понял, что Вселенная расширяется. Это стало первым шагом на пути к теории Большого взрыва — а это вещь куда более серьезная, чем поезд с духовым оркестром.

Энциклопедия Джеймса Трефила «Природа науки. 200 законов мироздания». Джеймс Трефил — профессор физики университета Джорджа Мэйсона (США), один из наиболее известных западных авторов научно-популярных книг.

ТегиПохожее

|

| Главная ≫ Инфотека ≫ Физика ≫ Эффект Доплера |

|

[time: 11 ms; queries: 7]

10 Фев 2026 04:08:22 GMT+3 |

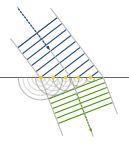

Смысл принципа Гюйгенса проще всего понять, если представить себе, что гребень волны на водной поверхности на мгновение застыл. Теперь представьте, что в этот миг вдоль всего фронта волны в каждую точку гребня брошено по камню, в результате чего каждая точка гребня становится источником новой круговой волны. Практически всюду вновь возбужденные волны взаимно погасятся и не проявятся на водной поверхности. И лишь вдоль фронта исходной волны вторичные маленькие волны взаимно усилятся и образуют новый волновой фронт, параллельный предыдущему и отстоящий от него на некоторое расстояние. Именно по такой схеме, согласно принципу Гюйгенса, и распространяется волна.

Смысл принципа Гюйгенса проще всего понять, если представить себе, что гребень волны на водной поверхности на мгновение застыл. Теперь представьте, что в этот миг вдоль всего фронта волны в каждую точку гребня брошено по камню, в результате чего каждая точка гребня становится источником новой круговой волны. Практически всюду вновь возбужденные волны взаимно погасятся и не проявятся на водной поверхности. И лишь вдоль фронта исходной волны вторичные маленькие волны взаимно усилятся и образуют новый волновой фронт, параллельный предыдущему и отстоящий от него на некоторое расстояние. Именно по такой схеме, согласно принципу Гюйгенса, и распространяется волна. Что заставляет взаимодействовать все в нашей Вселенной? Ускоряются ли тела или замедляются, меняют свое направление или мчатся вперед – почему они ведут себя именно так? Какие законы являются общими и для малейших частиц и для Галактик? С чего все началось, как развивается и как работает? Эти и другие вопросы волновали человека с самых древних времен… Где же ключ к пониманию тайн механической Вселенной? США, 1985 год.

Что заставляет взаимодействовать все в нашей Вселенной? Ускоряются ли тела или замедляются, меняют свое направление или мчатся вперед – почему они ведут себя именно так? Какие законы являются общими и для малейших частиц и для Галактик? С чего все началось, как развивается и как работает? Эти и другие вопросы волновали человека с самых древних времен… Где же ключ к пониманию тайн механической Вселенной? США, 1985 год. Колодец, пронзающий Землю насквозь — классический виртуальный объект, на примере которого можно изучить одновременно закон всемирного тяготения и гармонические колебания. Физики оценили время падения объекта в колодце, проходящем через центр Земли c учетом влияния сопротивления воздуха в колодце или возможного трения о его стенки. Последняя оценка показывает, что падение к центру Земли займет по меньшей мере 1,8 года.

Колодец, пронзающий Землю насквозь — классический виртуальный объект, на примере которого можно изучить одновременно закон всемирного тяготения и гармонические колебания. Физики оценили время падения объекта в колодце, проходящем через центр Земли c учетом влияния сопротивления воздуха в колодце или возможного трения о его стенки. Последняя оценка показывает, что падение к центру Земли займет по меньшей мере 1,8 года. Основы явления дифракции можно понять, если обратиться к принципу Гюйгенса, согласно которому каждая точка на пути распространения светового луча может рассматриваться как новый независимый источник вторичных волн, и дальнейшая дифракционная картина оказывается обусловленной интерференцией этих вторичных волн. При взаимодействии световой волны с препятствием часть вторичных волн Гюйгенса блокируется.

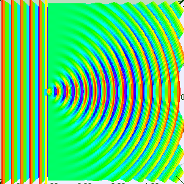

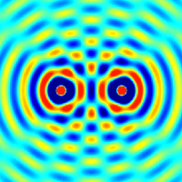

Основы явления дифракции можно понять, если обратиться к принципу Гюйгенса, согласно которому каждая точка на пути распространения светового луча может рассматриваться как новый независимый источник вторичных волн, и дальнейшая дифракционная картина оказывается обусловленной интерференцией этих вторичных волн. При взаимодействии световой волны с препятствием часть вторичных волн Гюйгенса блокируется. Волны — один из двух путей переноса энергии в пространстве (другой путь — корпускулярный, при помощи частиц). Волны обычно распространяются в какой-то среде (например, волны на поверхности озера распространяются в воде), однако направление движения самой среды не совпадает с направлением движения волн. Представьте себе поплавок, покачивающийся на волнах. Поднимаясь и опускаясь, поплавок повторяет движения воды, в то время как волны проходят мимо него. Явление интерференции происходит при взаимодействии двух и более волн одинаковой частоты, распространяющихся в различных направлениях.

Волны — один из двух путей переноса энергии в пространстве (другой путь — корпускулярный, при помощи частиц). Волны обычно распространяются в какой-то среде (например, волны на поверхности озера распространяются в воде), однако направление движения самой среды не совпадает с направлением движения волн. Представьте себе поплавок, покачивающийся на волнах. Поднимаясь и опускаясь, поплавок повторяет движения воды, в то время как волны проходят мимо него. Явление интерференции происходит при взаимодействии двух и более волн одинаковой частоты, распространяющихся в различных направлениях.