|

||

|

|

||

| Главная ≫ Инфотека ≫ Математика ≫ Зачем фотографу математика? // Марина Егупова |

Зачем фотографу математика?Марина Егупова

Слово «фотография» — в буквальном переводе с греческого означает «пишу светом». Первые фотомастерские, появившиеся в России в конце ХIХ — начале ХХ века, так и назывались — Светопись. Основу для изобретения фотографии заложил в IV веке до н.э. древнегреческий учёный Аристотель. Он заметил и описал интересное явление: свет, проникающий в затемнённое помещение сквозь маленькое отверстие в оконной ставне, рисует на стене пейзаж за окном. Изображение получается перевёрнутым и очень бледным, но воспроизводит натуру без искажений. Через 20 веков серьёзный шаг к изобретению фотосъёмки сделал итальянский математик, инженер, медик и философ Джероламо Кардано, которому принадлежит изобретение карданного вала. Кардано поместил в камеру-обскуру (её описание см. «Наука и жизнь» № 9, 2008 г.) линзу и с её помощью получил первые, пусть и сильно расплывчатые, изображения предметов. А зафиксировать световой рисунок удалось только в ХIХ веке, и сделал это французcкий изобретатель Жозеф Нисефор Ньепс. Производя съёмку, фотохудожник каждый раз решает непростую задачу — добиться реалистичного изображения трёхмерного пространства на плоской поверхности. В этом ему помогает не только совершенная фотографическая техника, но и знание приёмов композиции, правил выбора освещения и многое другое. Есть по крайней мере два простейших приёма композиции, которыми легко может пользоваться любой фотолюбитель. В их основе лежат известные из школьного курса математические факты. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ПО ПРАВИЛУ ЗОЛОТОГО СЕЧЕНИЯ Даже начинающий фотограф знает, что если объект съёмки поместить в центр кадра, то фотография получится невыразительной. Возникает вопрос: где разместить основной объект, чтобы выделить его среди второстепенных объектов, гармонично с ними сочетать и учесть массу других деталей? Выбрать точку расположения объекта съёмки помогает знание золотого сечения. Напомним, что золотым сечением называют такое деление целого на части, когда отношение большей части к целому равно отношению меньшей части к большей. Например, если отрезок АС разделён в золотом сечении точкой В (рис.1), то можно записать пропорцию: АВ : АС = ВС : АВ. Значение этого отношения, приближённо равное 5/8, называют числом Фидия.

Золотое сечение — признанное мерило красоты и гармонии — было известно ещё в Древнем Египте, его свойства изучали Евклид и Леонардо да Винчи. В эпоху Возрождения правило золотого сечения с успехом применяли в архитектуре и живописи для построения гармоничных композиций. Было замечено, что определённые точки изображения всегда привлекают внимание зрителя независимо от размеров картины. Таких точек — зрительных центров — всего четыре. Чтобы их найти, надо стороны прямоугольного картинного полотна дважды разделить по принципу золотого сечения и через точки деления провести прямые (рис. 2). На пересечении этих прямых и будут расположены дополнительные центры.

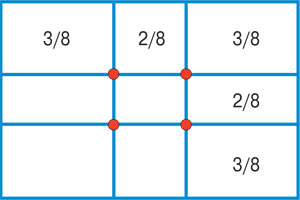

Правило золотого сечения распространилось и на искусство фотографии. Оно стало одним из базовых в композиции. Основной объект съёмки следует располагать или вдоль прямых, делящих кадр в золотом сечении, или в зрительных центрах. Конечно, конкретное расположение зависит от типа объекта, его размера, замысла фотографа и т.п., но для достижения наибольшей выразительности правило золотого сечения должно быть обязательно учтено либо во время съёмки, либо при подготовке фотографии к печати. На практике не так-то легко на глаз построить золотое сечение. Поэтому при съёмке можно использовать несколько упрощённый композиционный приём — так называемое правило третей, когда стороны кадра делятся не по золотому сечению, а просто на три равные части. Кстати, у ряда моделей фотоаппаратов такую сетку можно увидеть, глядя в объектив. Покажем, как работает правило золотого сечения, на примере трёх фотографий парусника в море (рис.3а,б,в). На снимке 3а линия горизонта совпадает с прямой, делящей кадр пополам, а парусник помещён в центр композиции. Правило золотого сечения здесь не использовалось. Во втором случае (рис. 3б) линия горизонта лежит на нижней прямой золотого сечения, а парусник находится в одной из точек пересечения таких прямых. Новая композиция привлекает внимание зрителя к виду неба и заката. Переместим линию горизонта выше (рис. 3в). Снимок опять даёт новое впечатление — акцент перенесён на отражение заката в воде. Какой вариант из трёх лучше, судить, конечно, зрителю.

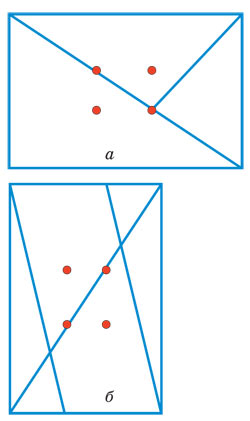

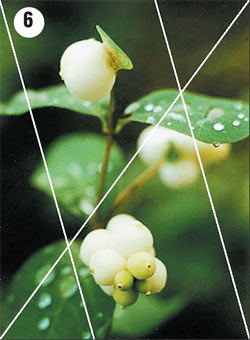

Ещё одно применение правила золотого сечения иллюстрирует рис. 4а,б. На обоих рисунках построены так называемые диагональные сетки с учётом всех четырёх зрительных центров. Суть построения в том, чтобы разбить кадр на несколько секций. В этих секциях располагаются основные объекты изображения. На фото 5 и 6 показано, как пользоваться одной из них: главные объекты на снимках надо располагать в зрительных центрах.

СОЗДАНИЕ ИЛЛЮЗИИ ГЛУБИНЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ЛИНЕЙНОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ С точки зрения математики обычный фотоснимок — это изображение на плоскости, полученное путём проектирования его из одной точки. Однако мы хотим отобразить реальность с максимальной достоверностью и поэтому ищем новые средства для демонстрации трёхмерности пространства и окружающих нас предметов. Одно из таких средств — линейная перспектива. Слово «перспектива» в переводе с латинского означает «ясно вижу». В изобразительном искусстве линейная перспектива — это изображение предметов на плоскости в соответствии с кажущимися изменениями их величины. Основу современной теории перспективы заложили великие художники эпохи Возрождения — Леонардо да Винчи, Альбрехт Дюрер и другие. На одной из гравюр Дюрера (рис. 7) изображён способ рисования с натуры через стекло с нанесённой на него квадратной сеткой. Этот процесс можно описать так: если встать перед окном и, не изменяя точки зрения, обвести на стекле всё, что видно за ним, то полученный рисунок и будет перспективным изображением пространства.

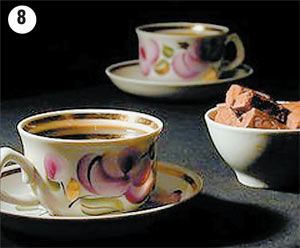

Тому, как человеческий глаз видит предметы, находящиеся от него на разном расстоянии, посвящена статья «Секреты зрения и наука геометрия» (см. «Наука и жизнь» № 7, 2009 г.) Там объясняется, почему, чем дальше от нас находится предмет, тем меньших размеров он нам кажется. Это один из законов изображения объектов в линейной перспективе. Фотоснимок кажется пространственным, если масштабы изображения предметов переднего и отдалённых планов отличаются. Например, на фото 8 одинаковые чашки имеют разные линейные размеры. Обратим внимание на то, что чашки расположены в зрительных центрах.

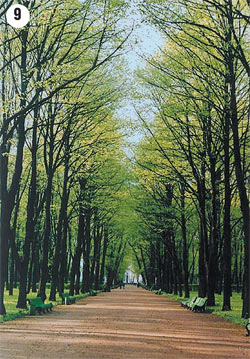

Иллюзия глубины в плоских изображениях может быть достигнута и при помощи параллельных прямых, уходящих вдаль, — это, например, дорога или парковая аллея (фото 9). Параллельные в действительности стороны аллеи по мере удаления кажутся сходящимися в одной точке у горизонта. Это происходит из-за визуального уменьшения ширины аллеи по мере её удаления.

На фотоснимках линейная перспектива получается автоматически, независимо от желания и замысла фотографа. Однако на разных снимках она может выглядеть по-разному. На первый взгляд это кажется неправдоподобным — ведь по закону линейной перспективы характер изменения линейных размеров объектов всегда остаётся постоянным. Тем не менее на одних снимках эти изменения могут быть сильно выражены, а на других — едва различимы. Это даёт фотографу возможность изменять вид линейной перспективы и тем самым усиливать или, наоборот, ослаблять иллюзию глубины изображения на своих снимках. Надеемся, что теперь, глядя на любительские и профессиональные работы фотографов, вы сможете увидеть нечто большее, чем просто изображение. Кандидат педагогических наук Марина ЕГУПОВА.

Наука и жизнь

ТегиПохожее

|

| Главная ≫ Инфотека ≫ Математика ≫ Зачем фотографу математика? // Марина Егупова |

|

[time: 13 ms; queries: 7]

15 Фев 2026 16:08:25 GMT+3 |

Я буду говорить об одном из самых классических геометрических сюжетов — о кривых на плоскости. Через точку на кривой можно провести «соприкасающуюся окружность»: окружность, проходящую через эту точку, и наилучшим образом приближающую данную кривую. Её радиус это радиус кривизны. Я начну с того, что покажу неожиданное, почти неправдоподобное поведение таких окружностей при движении точки вдоль кривой. Я не буду здесь формулировать никаких утверждений, потому что это испортит сюрприз! Затем, мы перейдём к обсуждению соприкасающихся эллипсов и алгебраических кривых более высокой степени; мы увидим красивые и интересные картины!

Я буду говорить об одном из самых классических геометрических сюжетов — о кривых на плоскости. Через точку на кривой можно провести «соприкасающуюся окружность»: окружность, проходящую через эту точку, и наилучшим образом приближающую данную кривую. Её радиус это радиус кривизны. Я начну с того, что покажу неожиданное, почти неправдоподобное поведение таких окружностей при движении точки вдоль кривой. Я не буду здесь формулировать никаких утверждений, потому что это испортит сюрприз! Затем, мы перейдём к обсуждению соприкасающихся эллипсов и алгебраических кривых более высокой степени; мы увидим красивые и интересные картины! Как выглядел простейший циркуль? Что такое коники Аполлония? По какой траектории летит пушечное ядро? На что похож параболический циркуль Леонардо да Винчи? Почему живописцы прошлого были неравнодушны к эллипсу?

Как выглядел простейший циркуль? Что такое коники Аполлония? По какой траектории летит пушечное ядро? На что похож параболический циркуль Леонардо да Винчи? Почему живописцы прошлого были неравнодушны к эллипсу? Квантовая механика, не говоря уже о квантовой теории поля, имеет репутацию странной, пугающей и контринтуитивной науки. В научном сообществе есть те, кто по сей день ее не признает. Однако же квантовая теория поля — единственная подтвержденная экспериментом теория, способная объяснить взаимодействие микрочастиц при низких энергиях. Почему это важно? Андрей Ковтун, студент МФТИ и сотрудник кафедры фундаментальных взаимодействий, рассказывает, как с помощью этой теории добраться до главных законов природы или придумать их самим.

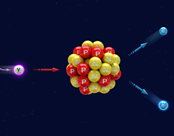

Квантовая механика, не говоря уже о квантовой теории поля, имеет репутацию странной, пугающей и контринтуитивной науки. В научном сообществе есть те, кто по сей день ее не признает. Однако же квантовая теория поля — единственная подтвержденная экспериментом теория, способная объяснить взаимодействие микрочастиц при низких энергиях. Почему это важно? Андрей Ковтун, студент МФТИ и сотрудник кафедры фундаментальных взаимодействий, рассказывает, как с помощью этой теории добраться до главных законов природы или придумать их самим. Самое красивое и простое объяснение скорее всего и есть правильное.

Самое красивое и простое объяснение скорее всего и есть правильное. Человек различает окружающие его предметы по форме. Интерес к форме какого-либо предмета может быть продиктован жизненной необходимостью, а может быть вызван красотой формы. Форма, в основе построения которой лежат сочетание симметрии и золотого сечения, способствует наилучшему зрительному восприятию и появлению ощущения красоты и гармонии. Целое всегда состоит из частей, части разной величины находятся в определённом отношении друг к другу и к целому. Принцип золотого сечения – высшее проявление структурного и функционального совершенства целого и его частей в искусстве, науке, технике и природе.

Человек различает окружающие его предметы по форме. Интерес к форме какого-либо предмета может быть продиктован жизненной необходимостью, а может быть вызван красотой формы. Форма, в основе построения которой лежат сочетание симметрии и золотого сечения, способствует наилучшему зрительному восприятию и появлению ощущения красоты и гармонии. Целое всегда состоит из частей, части разной величины находятся в определённом отношении друг к другу и к целому. Принцип золотого сечения – высшее проявление структурного и функционального совершенства целого и его частей в искусстве, науке, технике и природе. Что общего между формами галактики и атмосферного циклона, расположением листьев на стебле и семян в подсолнухе? Все эти закономерности сводятся к так называемой золотой спирали, к удивительной последовательности Фибоначчи — числам, открытым гениальным итальянским математиком XIII века.

Что общего между формами галактики и атмосферного циклона, расположением листьев на стебле и семян в подсолнухе? Все эти закономерности сводятся к так называемой золотой спирали, к удивительной последовательности Фибоначчи — числам, открытым гениальным итальянским математиком XIII века. Как человек становится математиком? Наверное, существует множество разных путей и способов. Позвольте рассказать, как это произошло со мной. Вы, наверное, удивитесь, но в школе я ненавидел математику. Хотя нет, «ненавидел», пожалуй, слишком сильное слово. Скажем просто, я не очень-то ее любил. Мне казалось, что математика скучная. Я усердно выполнял все задания, но не понимал, зачем мне это. Материал, который мы разбирали в классе, казался мне бессмысленным и бесполезным.

Как человек становится математиком? Наверное, существует множество разных путей и способов. Позвольте рассказать, как это произошло со мной. Вы, наверное, удивитесь, но в школе я ненавидел математику. Хотя нет, «ненавидел», пожалуй, слишком сильное слово. Скажем просто, я не очень-то ее любил. Мне казалось, что математика скучная. Я усердно выполнял все задания, но не понимал, зачем мне это. Материал, который мы разбирали в классе, казался мне бессмысленным и бесполезным. О современной математике рассказывает Михаил Цфасман, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института проблем передачи информации РАН и Национального центра научных исследований (Франция), проректор по научной работе и профессор Независимого московского университета.

О современной математике рассказывает Михаил Цфасман, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института проблем передачи информации РАН и Национального центра научных исследований (Франция), проректор по научной работе и профессор Независимого московского университета.